Quando si parla di “albanesi” in Italia, è opportuno precisare l’arco temporale all’interno del quale essi siano pervenuti nel nostro territorio, così da poter distinguere gli “skipetari” (gruppo etnico proveniente dalla parte meridionale della penisola balcanica) dagli “arbereshe” (minoranza albanofona giunta durante la diaspora balcanica del XV secolo).

Per quanto riguarda questi ultimi, comunità tanto antica quanto dislocata ad oggi sul suolo italico, e la loro collazione geopolitica, si specifica l’esistenza di una vera e propria Regione Storica, frazionata in sedici macroaree per oltre cento comuni in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Abruzzo.

Esistono diverse testimonianze, documentate e tuttora consultabili, a proposito di usi e costumi propri di queste antiche minoranze albanofone, ma ben poca documentazione per quanto concerne le tipologie abitative e la materia edilizia più generica. Attraverso un percorso di ricerca storica e notarile condotto a ritroso, è stato possibile datare la venuta dei primi albanesi in Italia attorno alla seconda metà del 1400 quando, a seguito della morte dell’eroico condottiero indipendentista Giorgio Castriota detto Scanderbeg, i di lui discendenti, congiuntamente ad altri fedelissimi principi, in fuga dal dominio ottomano, trovarono riparo e accoglienza, a seguito di un antico patto stipulato anni addietro tra il condottiero e il Re, nel Regno di Napoli, all’epoca governato da Ferdinando detto Ferrante, figlio di Alfonso d’Aragona.

E’ datata 1468 la risposta favorevole del Re di Napoli alla richiesta di ospitalità avanzata dalla famiglia Castriota: alla morte di Giorgio Castriota, assieme alla lettera di condoglianze alla vedova Donica Marina Arianiti “domina tamquam mater carissima”, Ferrante, tramite il suo fidato messo, nobile Gerolamo Carovigno, inviato nei territori d’Albania, invitò ufficialmente gli eredi del condottiero, e chi al loro seguito, a trasferirsi oltremare nei propri possedimenti, offrendo inoltre, oltre che protezione e beni di primaria necessità, anche i mezzi di trasporto necessari per il viaggio. Giovanni Castriota, unico figlio di Giorgio, col suo numeroso seguito approdò in Puglia, dando origine in provincia di Lecce alle colonie di Faggiano, Martignano, Monteperano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Martino, San Marzano di San Giuseppe, Sternatia e Zollino; in provincia di Foggia alle colonie di Chieuti, Casalnuovo di Monterotaro e Castelvecchio di Puglia; in provincia di Campobasso alle colonie di Capomarino, Portocanne e Santa Croce di Magliano. Molti tra gli albanesi, iniziando a coltivare le terre, si organizzarono in pianta stabile in Puglia, altri, meno abbienti e attratti dalla falsa speranza di una maggiore fortuna, si spostarono in Calabria, parte nei colli presilani, parte in val di Crati, accrescendo Macchia Albanese, San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Spezzano Albanese e Vaccarizzo Albanese.

C’è da puntualizzare che gli albanesi, i quali scelsero la difficile decisione di emigrare piuttosto che assoggettarsi al gioco turco, intesero l’esodo non come una fuga, bensì come un trasferimento di civiltà, determinati a conservare e preservare i propri usi e costumi. Per questo motivo, una volta pervenuti nel Regno di Napoli, i primi giunti domandarono al Re Ferdinando “la grazia di fabbricare vicino al mare terre e città capaci di comprendere tutta la nazione”, grazia che fu loro negata. Gli immigrati albanesi servivano a coprire il vuoto demografico determinato da peste, carestia e catastrofi naturali quali terremoti, abbondati in quell’epoca, e vennero costretti ad abitare gli antichi Casali già esistenti, sostituendosi ai precedenti abitanti, e fornendo così un provvidenziale serbatoio di manovalanza da destinare al disboscamento e alla coltivazione di quelle terre ormai incolte a causa della riduzione di densità abitativa.

I primi rudimentali moduli abitativi (“kaliva”) dei profughi albanesi, sorti dopo un lungo utilizzo di grotte, furono i cosidetti “pagliara”, pagliai realizzati originariamente intrecciando rami e frascame, e successivamente “de calce e de arena”, ovvero impastando prima frascame e terra rossa, rinvenibile ancora oggi in molta parte del territorio della Calabria, e poi utilizzando materiali autoctoni più idonei all’edilizia abitativa, come le pietre, adottando così il nome di “Katojo”. Tali costruzioni possedettero per anni caratteristiche di veri e propri tuguri: baracche che gli abitanti costruivano e distruggevano, alcune volte incendiandole, per sfuggire alle esose tasse imposte successivamente dai baroni del luogo. (Vincenzo Librandi, “Vakarici” vol. 1).

In particolare, a proposito di Vaccarizzo Albanese, Norman Douglas afferma: “sono molto poveri e le loro case hanno un aspetto miserevole […] Non c’è soltanto disordine alla periferia: è un caos deliberato e sinistro[…] Manca qui il senso della casa come punto di riferimento topografico fisso e preesistente[…] considerano la “casa” non come centro geografico, ma sociale, possibile di venir trasferito da un luogo all’altro; dovunque sono “a casa” purchè il loro clan sia riunito intorno a loro…” (“Vecchia Calabria”, pp 264-271).

Data la loro natura ribelle e indipendentista, pur di non assoggettarsi allo spadroneggiare dei Principi del luogo, gli albanesi emigrati scelsero la protezione della Chiesa, offrendo di pagar loro un tributo. È datato 1471 il contratto secondo il quale (“Capitolazioni tra i frati del monastero di Sant’Adriano e alcuni dei profughi albanesi che in quel luogo avevano chiesto asilo”, San Demetrio Corone, 03/11/1471) agli albanesi “come per la sventurata e infausta vittoria dei turchi di essere stati spogliati di tutto” fu concesso di abitare nel Casale di San Demetrio, costruendosi una casa e impegnandosi a pagare per ogni anno al detto monastero “la somma di un tari per ciascheduna famiglia, fuoco”.

Il fuoco albanese va inteso come l’unità fiscale di base, riferita ad un’autonoma produzione di reddito, prescindendo quindi dalla configurazione e dall’unità del nucleo familiare, con il quale esso poteva coincidere o differire, nel senso che un fuoco fiscale poteva corrispondere a più nuclei familiari, o diversamente costituire solo la frazione di uno di essi.

Il termine utilizzato non a caso è stato “fuoco”: il fulcro unitario della comunità arbereshe era la famiglia, spesso allargata, ma rappresentata nell’immaginario collettivo e nel quotidiano come raccolta tutta intorno al camino, punto focaio e focalizzante dell’intero ambiente domesticamente inteso. È’ proprio attorno a questo “fuoco” che nasce il concetto di “Gjitonia”, dimora spirituale non collocabile in un ristretto e preciso loco, ma di spettro ben più ampio, emblema identitario e culturale che ha permesso la conservazione ed ha preservato dalla contaminazione il senso di appartenenza arbereshe.

Giorgio Raffaele Marano (“Zjarri” 2-3, 1971) scrisse che: “Il centro della casa è la “vatra” attorno a cui si riunisce la famiglia nelle solennnità, nelle ricorrenze, nelle gioie e nei dolori.”

Di questo genere le poche notizie pervenuteci a tema edilizio per ciò che concerne i primi anni della venuta degli albanesi nelle terre della Calabria Citeriore. È grazie alla passione e alle minuziose ricerche dell’architetto napoletano Atanasio Pizzi che possiamo ricollegare la storia dell’evoluzione edilizia arbereshe a quella autoctona dell’epoca.

Delle proprie origine costruttive gli arbereshe riuscirono a riproporre esclusivamente le disposizioni urbanistiche, ereditate dai greci: uno sviluppo concentrico che partendo dalla “Gjitonia” si allarga ai margini di strade interne strette (“ruhat”), attraverso le piazze (“sheshi”) pervenendo poi in tutto quello che sarà il futuro Rione. Le prime forme di tessuto urbano si svilupparono a ridosso della strada principale, espandendosi longitudinalmente in forma riunita, non essendo mai attraversati dalle strade direttrici.

La casa-tipo arbereshe è composta da tre di quelle che potremmo considerare come macroaree: il recinto, l’abitazione e l’orto/giardino. La funzione del recinto è quella di delimitare l’ambiente familiare, e quindi circoscrivere la vita domestica della famiglia allargata che abita nell’alloggio. Esso è costituito da materiale povero, facilmente reperibile.

Il giardino si avvicina di più ad un orto botanico (“Kopeshti”), nel quale sono coltivate erbe medicinali e veri e propri prodotti ortofrutticoli. Esso non ha una collocazione fissa all’interno dell’ambiente, e solitamente è delimitato da recinzione, per evitare l’intrusione degli animali domestici. In seguito, l’orto si svincolerà dalla dimensione della singola famiglia, per trovare più ampia collocazione nelle periferie delle prime città, asservendosi alle necessità dell’intera comunità.

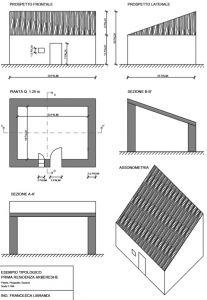

Anch’essa all’interno del cortile, l’unità abitativa, a pianta quadrata o rettangolare, comprende una superficie calpestabile di palmi 24×18, con mura perimetrali di spessore 2,5 palmi. Costituita da un unico ambiente sviluppato su un unico piano, non essendoci la necessità di un piano rialzato a causa della mancanza della funzione “bottega”, e data la necessaria sinergia con l’edilizia locale, essa raggiunge un’altezza di palmi 10 al netto del tetto, il quale, inizialmente in materiale cannucciato, può raggiungere lo spessore di palmi 18. Il prospetto frontale mostrava una sola finestra, di palmi 1,5×2, sul fronte, gemellata con la porta di palmi 7×4, ma con aperture in opposizione, tali da rendere l’apertura all’estero quasi totale, con tetto spiovente in direzione dell’ingresso.

I materiali utilizzati e le tecniche costruttive erano molto elementari, frutto per lo più delle risorse locali disponibili. I muri perimetrali erano costruiti per lo più in pietrame, gli infissi in creta, rimboccati con calcina internamente ed esternamente. Gli angoli di porte e finestre erano sostenuti da elementi lignei, e la copertura, inizialmente realizzata con un sistema costruttivo a travi spingenti sporgenti, e con correnti a sostegno della copertura in cannucciato, poi sostituito da coppi. Successivamente la copertura, lasciata a vista internamente, sarà controsoffittata, favorendo così la coibenza termica e la nascita di un nuovo ambiente domestico (“Kanicari”), un mezzanino destinato alla conservazione delle derrate alimentari, che presenterà una piccola apertura, opposta alla facciata d’entrata.

Serviranno tre secoli ed un forte terremoto per far sì che l’edilizia arbereshe inizi il suo sviluppo verticale: alla fine del 1700 la disposizione tipologica dell’epoca, distribuita su più piani, prevede alloggi dei piani inferiori destinati alle estrazioni più povere, al contrario dei piani superiori, ai quali si accede tramite i profferli, Il tetto, a falda unica, presenta coppi e contro coppi, per favorire il deflusso delle acque meteoriche.

Francesca Librandi

Seu blog é um sucesso, muito completo. Ahhh quando a paixão está lá, tudo é 🙂 Joan Bendick Hartley

Muito obrigado, é verdade que quando há paixão tudo fica mais agradável.

Até logo, tchau!

Francesca Librandi

Ich lese Ihren Artikel mit Interesse, danke. Madelina Hendrik Loftis

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie meinem Artikel gewidmet haben. Danke bis bald!

Francesca Librandi

It’s in reality a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. Leena Waiter Alleen

Thanks to you for the nice words. Of course, I will update this site with my new research soon, and hopefully they will be of interest to you.

Best regards.

Francesca Librandi

Molto interessante ; mi sarebbe piaciuto poter rilevare anche alcuni elementi architettonico-decorativi che in qualche modo permettessero anche nelle realtà albanesi altre d’Italia, quasi del tutto assimilate, identificare tali segni di un passato comune e dimenticato.

Mi piacerebbe molto approfondire questo filone, purtroppo per dedicarsi a questo genere di ricerca servirebbe tanto tempo, spero in un prossimo futuro di riuscirci. Francesca Librandi

Grazie mille. Gli elementi decorativi, almeno nelle zone calabresi in cui mi muovo, sono quasi del tutto inesistenti. Sarebbe interessante ampliare il mio raggio d’azione, purtroppo la ricerca richiede tempo e pazienza e mi risulta molto difficile conciliare il lavoro con lo studio. Chissà in futuro. A presto! Francesca Librandi

This piece oof writing gives clear iddea in favor of the new viewers of blogging, that really how to do blogging. Dorian Shirai

Thank you for your words. Best regards.

Francesca Librandi

You are very kind, thank you very much. Best regards. Francesca Librandi

You should be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the internet. I am going to recommend this web site!

You are very kind indeed. Thank you very much for your words of appreciation. of this blog. Best regards. Francesca Librandi

Im pretty pleased to find this great site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book-marked to see new things in your web site.